追光苏州:华科大实践队解码光电产业创新密码

盛夏七月,姑苏城的光电产业园里,一束激光正以微米级精度“雕刻”着新能源汽车电池极耳——这不是科幻电影的特写,而是华中科技大学光学与电子信息学院赴江苏省苏州市“光链苏韵 电析新篇”暑期实践队的实践现场。7月8日至12日,这支队伍扎根苏州这片光电创新高地,在企业车间、高校实验室、产业大会的前沿阵地,展开了一场关于“光与电”的青春探索,揭开了中国光电产业从“跟跑”到“领跑”的创新密码。

企业探秘:“中国智造”的创新锋芒

走进英诺赛科的展厅,“HAPPY”文化墙的色彩扑面而来——快乐(Happy)、感恩(Appreciation)、激情(Passion)、表现(Performance)、年轻(Young),这五个词像跳动的电子,驱动着企业在第三代半导体赛道疾驰。洁净车间的观察窗前,8 英寸硅基氮化镓外延片在自动化轨道上无声流转,技术总监汪可博士的话掷地有声:“这条量产线,让中国氮化镓功率器件撕掉了‘进口依赖'的标签。”当得知自主芯片即将应用于新能源汽车充电桩,实践队队长满意在笔记本上写下:“原来‘中国芯'的突破,就藏在这些流转的晶圆里。”

天弘激光的车间里,一场“光的魔术”正在上演。激光切割设备正以头发丝 1/50 的精度“修剪”电池极耳,技术人员按下按钮,激光瞬间“焊”好接口——没有火花,没有飞溅,金属表面光滑如镜。“激光是上帝给制造业的礼物。”董事长金朝龙拿起一块激光加工零件,“你看这纹路,比绣花还细。”队员们摸着加工后的零件,突然明白:“原来‘中国制造’的精度,是被激光‘刻’出来的。”

屹东光学的实验室里,高分辨率电子显微镜下,原子晶格像星河般铺展。产品工程师沈哲灵的讲座揭开了“从微米到纳米”的视觉革命:“传统光学显微镜受限于光的波长,而电子显微镜利用电子束特性,让我们‘看见’了原子。”队员们在对比细胞结构与芯片电路的成像差异后,深刻理解了“精密仪器是科研的眼睛”。

在工业和信息化部电子第五研究所华东分所,AI 视觉系统正以毫秒级速度“扫描”产品缺陷,数字孪生平台上,虚拟产线与现实设备同步运转。“这些成果,都是产学研拧成一股绳的结晶。”工作人员的话,让队员们看清了从实验室到生产线的 “创新接力赛”。

学界对话:“安专迷”里的科研初心

江南大学实验室里,朱华新副教授手里的光学镀膜组件,曾随嫦娥卫星掠过月球。“航天级可靠性,是用微米级精度堆出来的。”他回忆道,“戈壁滩上搁一年,每次测试都像高考,卫星传回清晰图像时,我手里的报告都被汗浸湿了。”当谈到未来要走的路时,他强调,“科研要把个人理想,镀进国家需求的‘膜层’里。”这句带着十五年研究沉淀的话,让在场学子频频点头。

云端连线中,中科院长春光机所朱明研究员的故事,让屏幕前的队员们红了眼眶。“90 年代用286计算机写代码,漠河零下40℃调试设备,冻得握不住鼠标就揣进怀里。”他笑谈攻克光学武器“三无”困境的日子,“核心技术买不来,就得啃硬骨头。”如今,他团队的人工智能光学系统已实现全国产化,“我们啃下的硬骨头,要成为你们的垫脚石。”这句沉甸甸的话,让实践队队长满意在笔记上写下:“真正的追光者,都把冷板凳坐成了热根基。”

产业共振:光领万物的未来图景

苏州大学的实验室里,袁孝教授的“高功率激光”讲座点燃了思维火花:“平均功率拼稳定,峰值功率比突破,光谱锁频技术就是破题的钥匙。”队员们围着体Bragg光栅样品讨论,突然读懂了“基础研究是创新源头”的深意。

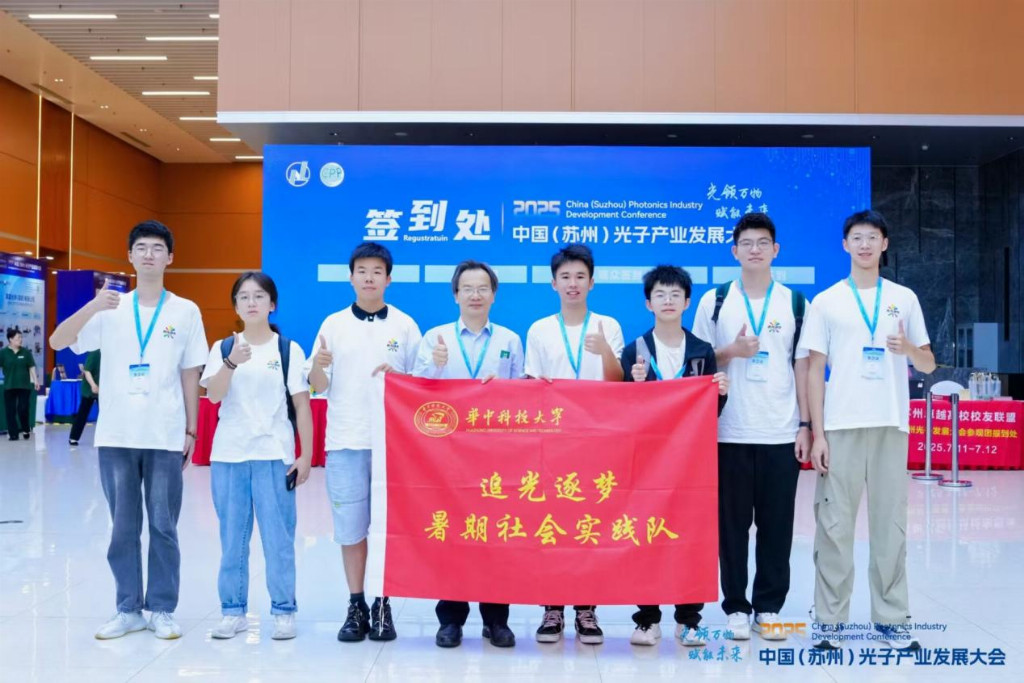

2025中国(苏州)光子产业大会上,从多光谱成像赋能精准农业,到光芯片国产化突破,前沿报告如一道道光束,照亮了光电产业的未来。“光领万物,这不是口号,是正在发生的现实。”看着会场里产学研专家热烈交流,队员们突然明白:自己脚下的土地,正是孕育新质生产力的沃土。

追光者的誓言:青春与时代的同频共振

习近平总书记强调,发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点,必须继续做好创新这篇大文章,推动新质生产力加快发展。五天实践,队员们的足迹从生产线到实验室,从车间到会场,不仅见证了中国光电产业的创新锋芒,更读懂了“安专迷”的科学家精神。

返程前,实践队在产业园前合影,身后是“光链苏韵 电析新篇”的横幅,身前是正在崛起的光电产业高地。“我们要把在苏州的所见所感,变成攻克‘卡脖子’技术的动力。”队员们的誓言里,藏着新一代光电人的担当——以青春为笔,以创新为墨,在科技自立自强的征程上,继续追光前行。