徽水泱泱,载千年茶脉奔涌;青山郁郁,孕百代匠心传承。

7 月 1 日至 5 日,安徽农业大学园艺学院 “裕见茶园” 实践团踏足黄山市徽州区,以 “三下乡” 为舟,在茶香漫溢的土地上展开一场青春与传统的对话。从博物馆的茶史年轮里读懂坚守,在非遗工坊的烟火气中触摸匠心,于茶博园长谈间碰撞创新火花,向富溪乡野里探寻振兴密码,往文创巧思中点亮传承新途 —— 青年学子以脚丈量大地,以智赋能茶乡,让青春之花绽放在乡村振兴的沃土上。

博物馆里的“时光折叠”:触摸茶史的温度

谢裕大茶博园的茶文化博物馆,像一座时光容器。

徽派建筑的飞檐下,泛黄的史料整齐排列,老茶器在灯光下泛着温润的光泽,复刻的古茶园场景里,仿佛能听见百年前茶农的低语。“看这里——”讲解员指向一幅老照片,“创始人谢正安为寻好茶,踏遍黄山七十二峰,最终定下‘一芽一叶’的采摘标准。”在“谢正安与黄山毛峰”展区,同学们围站在讲解员身边,静静聆听创始人踏遍黄山寻好茶的故事。那一句句关于“选山、选时、选叶”的坚持,让百年前茶人对品质的执着仿佛穿越时空,触手可及。同学们俯身凝视展柜中民国时期的茶叶包装纸,上面“谢裕大”三个字虽有些斑驳,却透着老字号的坚守。团队成员小李在笔记本上写道:“原来每片茶叶的背后,都藏着跨越百年的执着。”

在这里,历史不是冰冷的文字,而是能触摸的温度——是茶器上的指纹,是史料里的墨迹,是代代茶人对品质的倔强。

(图为谢裕大茶文化博物馆照片 郑汪皓供图)

对话非遗匠心:在掌心火候中淬炼赋能本领

实践的第二站——漫山遍野的翠绿茶园。同学们戴上草帽、挎起茶篓,化身“采茶人”,在阳光下小心翼翼地采摘“一芽一叶”。“指尖轻捏提转,这样的鲜叶才符合标准。”简单的动作里,藏着对原料品质的极致追求。

手工制茶坊里的场景,更让大家震撼。非遗师傅现场展示杀青、揉捻、烘干全过程:铁锅烧至微烫,鲜叶投入锅中的瞬间,“滋啦”一声,清香骤然炸开。师傅的手在锅中翻飞,时而翻炒,时而抖散,青叶在热力中慢慢变软,像被施了魔法;揉捻环节,双手如太极推手般来回搓揉,让茶叶细胞壁破裂,释放内里精华;最后经炭火慢烘,原本青绿的叶片褪去青涩,化作黄绿相间的条索。

“三分原料,七分工艺。”师傅擦了擦汗笑道。同学们看着眼前的茶叶,终于读懂了这句行话的分量:从鲜叶到成茶,每一道工序都凝聚着代代相传的匠心,每一步都是茶与火、力与巧的千年对话。

(图为团队成员体验采茶 郑汪皓供图)

穿梭茶博破迷局:解锁百年品牌的“文旅密码”

“所有创新,都为了让更多人懂茶。”谢裕大茶博园负责人的话,揭开了百年品牌的“保鲜”秘诀:从最初的单一茶园,到如今“看茶、采茶、制茶、品茶”一体化体验,再到结合研学、文创的复合型园区,每一步升级都紧扣“传播茶文化”的初心。

同学们围坐在一起,不时就“如何让年轻人爱上传统茶”“产业链如何延伸”等问题与负责人探讨。当听到“我们接待过很多高校团队,年轻人的新思路常常给我们启发”时,大家眼中闪烁着兴奋的光芒。负责人还介绍了创意茶餐:毛峰茶叶蛋的清香、茶香红烧肉的醇厚、绿茶虾仁的清爽……“茶食同源,本就是古人的智慧。”原来传承不是守旧,创新也不是割裂,而是让传统文化以更鲜活的方式走进生活。

访谈结束后,成员们乘上观光车穿梭园区,徽派茶亭、网红打卡点、传统茶艺台错落有致,茶在景中、景在茶里的画面,正是“活态传承”的生动诠释。他们随机采访了不同年龄段、不同地区的游客。上海的李阿姨擦着汗笑说:“被满眼绿色裹住,这趟‘寻茶’值!”交大附中的教师团队带着学生体验采茶,负责人感慨:“比课本上讲的生动百倍!”团队发现:年轻游客追着茶主题文创、网红打卡点跑,爱“潮玩法”;年长游客则围着茶艺师听典故、看展示,偏“传统味”。这些差异,成了分析茶文化受众需求的重要线索。

(图为团队成员与茶博园负责人的深度访谈 郑汪皓供图)

野访富溪问民生:探寻“一片叶子富一方”的振兴路

实践的脚步延伸到了黄山市徽州区富溪乡——这里是“黄山毛峰”的核心产区,也是茶旅融合助力乡村振兴的生动样本。

在富溪乡政府的座谈会上,工作人员铺开“茶旅融合发展蓝图”:依托茶叶种植加工优势,串联起茶园观光、农家体验、非遗展示等业态,从政策扶持到基础设施建设,从农户利益联结到品牌推广,步步为营。“我们要让‘一片叶子’真正富了一方百姓。”工作人员的话语里满是坚定。随后,团队走进田间地头与农家院落,与茶农们促膝长谈。“以前只卖鲜叶,收入不稳定;现在参与旅游经营,搞起农家乐,收入翻了番!”茶农脸上的笑容格外真切。但大家也细心记下了现实难题:劳动力短缺、经营模式单一……团队成员认真记下这些——乡村振兴的考题,从来都藏在这些真实的诉求里。

漫步富溪村,白墙黛瓦的古厝旁,崭新的旅游厕所、指示牌整齐排列。团队成员感慨:“这里把生态优势、文化优势真真切切变成了发展优势,这就是乡村振兴的模样!

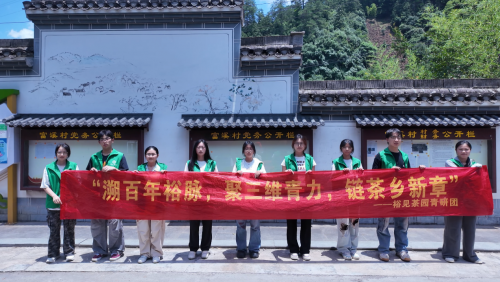

(图为团队成员在富溪乡的合影 郑汪皓供图)

文创展区觅巧思:让茶文化“潮”起来

调研最后一天,文创展区成了灵感源泉。

印有徽州传统文化的布艺品、刻着茶道箴言的茶具、代表茶文化的立体拼图…… 每件产品都在说:传统文化可以很潮。文创开发者的话点醒了大家:让年轻人爱上传统,得先让传统懂年轻人。随后团队成员与负责人围坐畅谈,将五天的观察变成一条条建议…… 思想碰撞间,老手艺与新玩法渐渐融合。

(图为谢裕大文创产品展示 郑汪皓供图)

离开时,夕阳为茶园镀上金边。同学们想起刚来时的疑问:茶文化如何传承?此刻已有了答案——它不在博物馆的展柜里,而在非遗师傅的指尖、茶农的笑脸上,在每一个愿意走近它、读懂它的青春脚步里。

三下乡 青春行

当茶史的墨香遇上青春的笔触当非遗的匠心碰撞创新的火花,当产业的浪潮裹挟乡野的生机,“裕见茶园” 实践团的茶乡之行,是一场与千年茶脉的深情对话,一次对非遗匠心的虔诚追寻,更是一份产业振兴的青春承诺。

茶香漫过车窗,带着青春的温度。这场三下乡之行,早已不止是一次实践活动 —— 它是青年与土地的约定,是传统与创新的相拥,是 “一片叶子富一方” 的故事里,最鲜活的青春注脚。实践团以镜头定格茶尖晨露,用文字记录匠心温度,以 “青春视角” 激活茶文化的新可能,在传统与现代的交响中,编织出茶乡振兴的绚丽图景。

未来,他们将继续以脚步丈量茶脉厚度,以专业守护茶乡火种,让青春脉搏与茶产业的心跳同频共振,续写 “一片叶子” 的新传奇。以实际行动诠释 “为茶脉续新篇” 的担当,让黄山毛峰的清香,在新时代飘向更远的远方。为茶文化的星河,增添一抹亮丽的青春光彩。

(作者:梁蕊 方琰 胡怡冉)